Dans notre société où l’on passe d’une innovation à une autre sans se poser de question, Pierre-Yves Gomez, co-initiateur du CEH, fait une pause et offre une réflexion nécessaire sur le progrès.

Au cœur du progrès : le prendre soin

Avoir la capacité de créer : voilà ce qui différencie l’être humain de toute autre créature – et des machines -. Ce point est décisif pour bien comprendre ce qu’est le progrès. Le cœur, le moteur de toute notre activité créatrice est le fait de prendre soin. Si l’on prend l’exemple du sol, il ne produit pas tout seul : il faut le cultiver, le garder, l’entretenir… L’Homme est appelé à prendre soin de ce et ceux qui l’entourent. Tout progrès va être ordonné à cette mission, à cette vocation, à cette nature même de l’être humain ; tout progrès est ordonné au prendre soin. S’il n’y a pas un prendre soin, il n’y a pas de progrès.

Je veux faire que le monde soit bien organisé pour qu’il soit juste. Je vais construire un monde parfait… Certains technophiles fous cherchent à avoir le monde sous contrôle. Or, ce n’est pas du tout comme ça que fonctionne le cosmos ! Bien au contraire : ça naît, ça vit, ça meurt, ça foissonne… Et ça créé du nouveau et du progrès. Cette tentation de « bien faire le monde » existe depuis toujours. L’erreur est de se lancer dans des projets qui sont non seulement inutiles, mais condamnés d’avance : l’uniforme se déforme, c’est la vie !

Le progrès, qu’est-ce que c’est ?

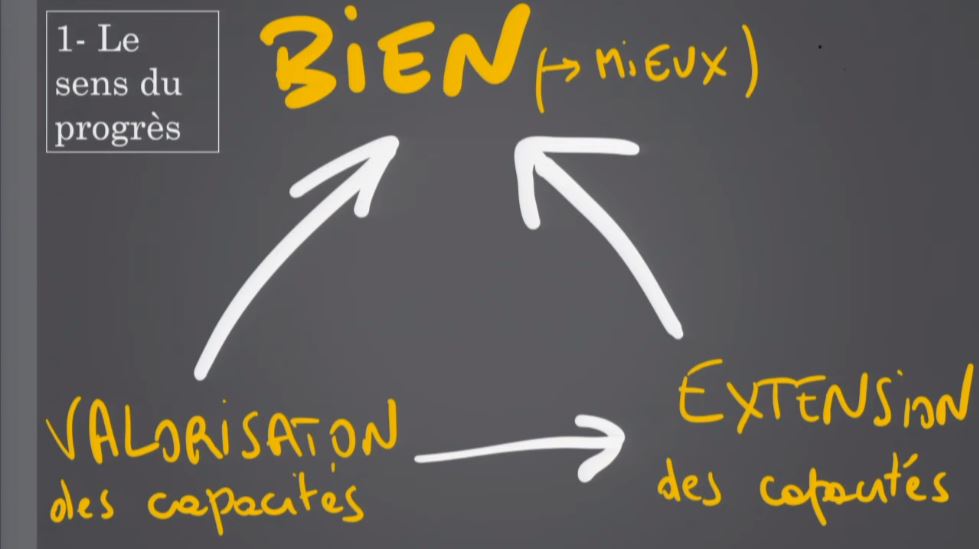

Trois éléments pour comprendre le progrès :

- Nous avons des capacités, des possibilités d’actions. Le premier élément de progrès est la valorisation des capacités (personnelles et sociales). Savoir si je peux mieux valoriser la terre que je possède et nourrir plus de personnes, par exemple.

- L’extension des capacités : creuser un trou à la main, c’est un peu compliqué ; si j’invente la pelle, ce sera moins fatigant. C’est un progrès, une extension du corps. Après, si j’invente la pelleteuse, c’est encore mieux ! C’est un progrès, une évolution, une transformation par extension.

- Ces éléments ne peuvent être orientés que par un bien. Le progrès, c’est avancer : on suppose donc que c’est vers un mieux. Et s’il y a un mieux, c’est qu’il y a un bien !

Ainsi, pour qu’il y ait progrès, il faut qu’il y ait ces trois dimensions : est-ce qu’il y a une valorisation et / ou une extension mises au service d’un bien qui est clair ? Cela oblige à ancrer systématiquement le progrès dans un bien.

Toutes les innovations ne sont pas forcément synonyme de progrès. Tout ce qui est nouveau, que ce soit par la valorisation ou l’extension, nous conduit à exercer nos talents ; mais on ne sait pas si c’est un progrès tant qu’il n’est pas ordonné à un bien : il faut impérativement les trois éléments.

Aujourd’hui, dans les entreprises, ça bruisse d’innovations tout azimut. Mais ça n’apporte pas beaucoup de bien ; tellement peu, en fait, qu’il a fallu que des gens évoquent le bien commun et introduisent la question de l’objet social dans l’entreprise pour en rappeler le sens. Ces innovations doivent être orientées vers un but, et ce but est simple : le bien, ce qui permet de prendre soin. L’application Entourage par exemple prend soin des personnes isolées dans la rue : voilà une technologie, une extension orientée vers le prendre soin des personnes. Ce n’est donc pas la technologie ou une innovation en soi qui est bien ou non : on invente des choses tous les jours, il faut juste se demander vers quoi elles sont orientées.

Le progrès technologique existe-t-il ?

C’est une opinion très répandue : est considéré comme bien le fait que la technologie se déploie et que l’on fasse des découvertes. On oublie alors, d’une part, que l’amélioration participe au progrès, pas besoin de changement radical ou de mutation brutale pour progresser ; et d’autre part que le bien se définie indépendamment de l’extension. L’extension des technologies est au service de quelque chose, et tant que ce service n’est pas clair, on ne peut pas conclure que c’est du progrès. Par exemple, les progrès thérapeutiques ne sont pas forcément un « progrès » : vous avez de nouvelles méthodes scientifiques, on ne sait pas à quoi elles servent, mais on vous dit que grâce à ça on arrive à toucher le génome. Ce n’est pas du tout un progrès ça ! C’est une extension des capacités mais ça peut être une régression absolue…

Depuis trois siècles, la technologie est considérée comme la preuve du bien ; tout progrès technologique est nécessairement un progrès humain. Comme on ne sait pas trop comment définir le bien, on remplace cela par une vérité commune, un bien qui semble en apparence à peu près collectif : le fait que ça marche ; Le progrès, c’est ce qui nous fait avancer. Ainsi, si vous êtes contre le progrès, vous êtes contre le fait d’avancer ! Bien sûr qu’il faut avancer, mais pas n’importe comment ! Et s’il faut faire un détour, nous ferons un détour, parce que nous sommes des êtres intelligents.

Réfléchissons un instant à ce progrès technologique ; nous sommes contaminés par cette idée que la technologie tire le progrès. Je voudrais vous partager une phrase forte : il n’y a pas de progrès technologique. Il y a des évolutions technologiques, des inventions technologiques au service d’un progrès qu’il faut préciser. Habituons-nous à ne plus dire le progrès technologique, qui n’a pas de sens. En quoi cette nouvelle technologie va être un progrès ? On peut être contre une technologie sans pour autant rejeter toutes les autres. Il faut se déprendre de ce totalitarisme de l’esprit ; je ne suis pas contre le progrès juste parce que je m’interroge sur la technologie.

Obsolescence de l’homme

Günther Anders, un très grand philosophe de la technologie, dans son ouvrage L’obsolescence de l’Homme, développe la thèse suivante : le soit-disant « progrès technologique » nous conduit à rendre l’homme obsolète.

Un exemple : j’invente la pelleteuse, laquelle, par définition, creuse plus rapidement que moi, car je l’ai inventée pour ça. C’est donc cohérent de dire que l’appareil que nous avons créé est plus performant que l’être humain sur le point précisément pour lequel il a été créé ; et si on multiplie les appareils, une foule de nouvelles machines deviennent bien meilleure que moi sur de nombreuses actions.

La voiture va plus vite que l’homme, la pelleteuse creuse plus vite que l’homme, le batteur à oeuf bat plus vite que l’homme… Il ne reste plus rien à l’homme ! C’est ce que Günther Anders appelle l’obsolescence de l’Homme. Et on peut en voir régulièrement des traductions dans la presse, notamment. Lorsqu’il y a un accident d’avion, par exemple, la technique est toujours épargnée : ça n’est jamais une erreur de machine mais bien une erreur humaine. C’est sûr que la machine ne va pas décider toute seule d’être défectueuse ! Nous sommes dans une société humaine, donc tôt ou tard il y aura toujours un humain impliqué quelque part. Ce qui importe, c’est que la machine n’a jamais tort : c’est l’humain qui a tort. On produit une société où l’humain est déqualifié, systématiquement, sur tous les points.

Un exemple que je trouve horripilant : la machine qui a battu Kasparov aux échecs. On a mis à peu près quinze ans pour fabriquer cette machine, des millions de dollars y ont été investis et des centaines d’ingénieurs ont été mobilisés pour la créer. Si elle n’avait pas battu Kasparov, ça aurait été quand même dommage ! On oublie qu’à l’origine ce sont des hommes extrêmement intelligents qui ont inventé une machine qui permet de jouer aux échecs plus rapidement qu’un joueur d’échec. On oublie toute l’histoire, on ne voit que la finalité et on s’inquiète qu’il y ait une machine qui joue mieux que nous aux échecs. Qu’on respire un grand coup… ne serait-ce que parce que le principe du jeu n’est pas de se faire battre à tous les coups ! C’est rencontrer quelqu’un et c’est la possibilité de perdre qui donnent l’intérêt au jeu ; c’est ce qui fait qu’il y a eu cet art du jeu d’échec pendant des siècles. Ce n’est pas juste le fait de gagner ou de perdre, c’est tout sauf ça…

Pour cette machine, on a dépensé beaucoup d’argent, et c’est vrai pour pleins d’autres objets dit mieux que nous. Et c’est tant mieux ! Nous sommes très contents que nos téléphones portables puissent nous aider, car on a inventé le smartphone pour cela. Mais je n’ai jamais pensé que mon téléphone était intelligent : c’est une machine. Et chez les jeunes, je suis sûr que ce sentiment est encore plus vrai ; parce que pour les gens comme moi, on a découvert les smartphone bien plus tard et on a été un peu obnubilé par la nouveauté, leurs capacités, etc. Alors que les jeunes nés avec les smartphones, pour eux, c’est simplement un téléphone.

On est embarqué dans une sorte de fiction ; on nous raconte des histoires, on finit par y croire et on devient tragiquement obsolète. L’Homme n’est pas obsolète, au contraire, il est incroyable : on va continuer à progresser et à innover au fil des années et des siècles.

Le progrès, c’est autre chose que l’innovation et les transformations ; et notre intelligence – parce qu’on a une intelligence, certes pas artificielle mais humaine – c’est de se demander à quoi elles servent et quel est le bien.

Évaluer le progrès

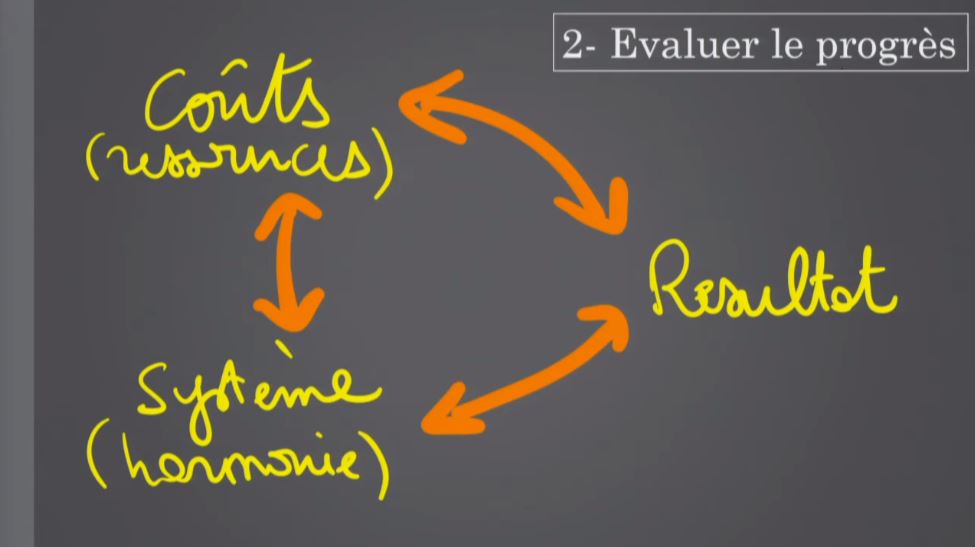

Pour évaluer le progrès, il y a trois éléments : bien-sûr le résultat ; mais aussi le coût. Quelles ressources utilise-t-on ? Si on progresse mais qu’on épuise toutes nos ressources pour progresser, il n’y a pas de progrès. Le progrès, c’est un tout parce qu’on prend soin d’un ensemble. Si je prends soin d’une situation mais que ça détruit tout le reste, ce n’est pas un système d’harmonie, voilà le troisième élément à prendre en compte. Il n’y a progrès que si le coût est minimum par rapport au résultat et que la destruction du système – il y a toujours une partie détruite – est acceptable.

Pour évaluer le progrès, il y a trois éléments : bien-sûr le résultat ; mais aussi le coût. Quelles ressources utilise-t-on ? Si on progresse mais qu’on épuise toutes nos ressources pour progresser, il n’y a pas de progrès. Le progrès, c’est un tout parce qu’on prend soin d’un ensemble. Si je prends soin d’une situation mais que ça détruit tout le reste, ce n’est pas un système d’harmonie, voilà le troisième élément à prendre en compte. Il n’y a progrès que si le coût est minimum par rapport au résultat et que la destruction du système – il y a toujours une partie détruite – est acceptable.

L’intelligence du progrès, pour savoir si c’est du progrès, c’est tout ce qui relie le résultat. Ce n’est pas juste la performance. Si l’on reprend l’exemple de l’ordinateur, il gagne certes ; mais le coût a été des années et des années de travail de programmation ; et en termes de système, c’est cette dévastation de l’intelligence des gens qui croient vraiment que les machines vont remplacer les joueurs d’échecs…

Conserver

Il ne peut pas y avoir d’évolution sans conservation, c’est une loi de nature. Il faut conserver quelque chose pour transformer, sans quoi c’est le délitement. Or, la vie, c’est de la conservation. Ce n’est pas être moral – et encore moins politique – que de dire que nous ne pouvons pas penser le progrès si nous ne pensons pas en même temps à ce qu’il faut conserver, sans quoi on ne peut pas évaluer le progrès.

Si je veux conserver la vie humaine, je vais peut-être progresser en médecine, mais il faut que je sois clair sur le fait que je veux conserver la vie humaine. Si je ne veux rien conserver, il n’y a aucun progrès évaluable. Donc il y a toujours une nécessité, non seulement d’évaluer le progrès, mais d’évaluer sur quoi de stable se fonde le progrès du bien. Il faut arrêter d’opposer conservateur à progressiste car il faut les deux. Il n’y a pas de vie qui se développe sans conservation, et tout l’art de progresser, justement, c’est savoir ce que l’on conserve pour savoir ce que l’on mute, ce que l’on change, pour qu’au total, ce soit un progrès.

Qu’est-ce que vous voulez conserver ? C’est la question la plus intéressante. Conserver ce qui est important, pour pouvoir changer, c’est ça qui fait notre force dans la vie. Et évidemment la question de la conservation se porte sur le bien : quel est le bien que je dois conserver pour pouvoir évaluer que le changement était mieux ? Il faut un point fixe, et ce point, c’est le bien.

Je vous invite à être toujours attentif à ce qui est conservé. Et si vous faites du conseil, orientez la question non pas sur le changement mais sur la conservation. Qu’est-ce qui est le plus petit commun, la chose qu’il faut absolument maintenir, pour bien conserver son identité ?

Sources : Conférence Pierre-Yves Gomez, Paray-le-Monial, 2019 Photo : Le Monde, 2014 : L’espèce humaine, échec et mat