Morgan Segui, écrivain, a survécu à une chute vertigineuse dans une montagne du Timor oriental. Cinq jours coincé au fond d’un ravin, gravement blessé, sans eau, livré à lui-même. Il s’en est sorti mais cette expérience extrême a bouleversé son rapport au vivant. Récit d’un accident devenu, selon ses termes, un “bon accident”.

Morgan Segui : présentation

Morgan Segui, auteur de “Cinq jours au Timor” : “On peut dire aujourd’hui que je suis écrivain. Avant ça, j’ai été designer industriel. Diplômé de l’École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), j’ai aussi étudié à l’École nationale du cirque d’Annie Fratellini.

Mon parcours m’a mené à travailler dans les ambassades de France, aux seins des services culturels. J’ai ainsi été au Kazakhstan, au Maroc, un peu en Inde… Mais surtout, il y a eu le Timor oriental, où j’ai vécu cinq ans en travaillant pour la communication d’ONG. C’est là que l’histoire commence vraiment.

À propos du Timor

Avant d’y mettre les pieds, je ne savais pas situer le Timor ! Le Timor oriental, ou Timor-Leste, est un pays d’Asie du Sud-Est qui se trouve à 500 kilomètres au nord de l’Australie.

Il est constitué de la moitié orientale de l’île de Timor ainsi que des îles Jaco et Atauro, où se passe l’aventure que je vais vous raconter.

Colonie portugaise durant près de quatre siècles, elle gagne son indépendance le 28 novembre 1975 après la révolution des Œillets. Moins d’un mois plus tard, la partie orientale de l’île est envahie par l’armée indonésienne, puis annexée unilatéralement en 1976 ; annexion qui ne fut jamais reconnue par l’ONU, laquelle organisa un référendum d’autodétermination en août 1999 qui conduisit à la pleine indépendance du Timor oriental en 2002, après une période de massacres à grande échelle et de saccage systématique des grandes villes par l’armée indonésienne. On peut parler de génocide : 300 000 morts sur 800 000 habitants… Le peuple Timorais est un peuple de maquis, de résistants, avec une immense dignité.

Le Timor oriental et les Philippines sont les seuls pays en Asie du Sud-Est où le catholicisme est la religion dominante. Les langues officielles du pays sont le portugais et le tétoum.

La chute

Tout commence avec une promesse : atteindre l’île d’Atauro à la voile, par mes propres moyens. Je trouve un vieux bateau cassé au fond de mon jardin, je le répare avec la bénédiction de ses propriétaires, j’apprends à naviguer et finis par réussir à traverser les 18 miles qui me séparent de l’île !

Cette île a une particularité : elle est dite sacrée ; c’est un territoire Lulik. Et l’une de ses montagnes, le Manucoco est en quelque sorte la capitale des esprits sur cette île.

Un jour, je décide d’enchaîner une traversée avec une randonnée au sommet du Manucoco. Plusieurs personnes me mettent en garde : il ne faut pas y aller seul. Il ne faut pas y rester à la nuit tombée. Il ne faut pas y déranger les esprits. Mais je n’écoute pas : je connais la moyenne montagne, j’ai l’habitude d’escalader, je suis en bonne forme physique. Je sais que je peux le faire.

Autant vous le dire d’emblé, cette histoire contient toutes les erreurs que l’on peux faire en montagne, c’est un peu l’anti-guide des règles de sécurité ; j’ai eu énormément de chance. Mes conseils : écouter les locaux, ne partez pas seul, partager votre itinéraire avec des proches avant le départ !

Arrivé au sommet, je termine ma bouteille d’eau. Cela m’inquiète un peu. Je calcule que je peux descendre en deux heures, en marchant d’un bon pas. Je ne traîne donc pas. Mais subitement, le sentier disparaît. Littéralement. Là, je commence à avoir vraiment peur. Je me perds. Et je tente de retrouver mon chemin en suivant le lit d’une rivière à sec. Ca n’est pas très confortable, comme chemin : il y a notamment des cascades, à sec, toujours, à descendre, parfois deux mètres, parfois cinq. Je sais qu’une fois que je les aurais descendus, je ne pourrais pas les remonter. Il sera donc impossible de faire demi-tour.

Et je me retrouve soudain totalement bloqué. La seule option qui s’offre à moi : tenter de grimper une falaise d’une trentaine de mètres. Avec un peu de chance, j’atteindrai un endroit où la vue sera dégagée. Je pourrai peut-être même retrouver du réseau. À quelques mètres de l’arrivée, la pierre est devenue toute lisse. Le seul passage possible, ma seule chance de sortir de cet endroit, semble être cet arbrisseau au milieu de la falaise. Après l’avoir testé – il a l’air de tenir – j’y accroche tout mon poids dans un ultime effort.

Mais il lâche. Avec un énorme morceau de roche… Le temps s’arrête.

Je tombe. Je tente de m’accrocher à la falaise avec mes doigts. Ca les casse un à un. Je m’évanouis. Je me réveille enchâssé dans la roche volcanique. Scalpé. Le bras droit cassé. Le pied fêlé. Immobile. Et surtout, sans eau.

Après la chute

Je passe quatre jours au fond de ce ravin, sans eau, seul, blessé. Je pense que c’est la fin, que je vais forcément mourir. Je bois mon urine, mange des plantes – parfois toxiques – pour tenter de me réhydrater. Je dors beaucoup. Je parle aux esprits, aux animaux, aux amis morts qui viennent me rendre visite. Il se passe des choses très belles, très étranges aussi. Chacun mettra ce qu’il veut derrière ces manifestations.

Et puis un jour, grâce à un troupeau de chèvres qui vient me rendre visite et me dévoile un passage, je décide de me lever et de sortir de cet endroit. Nu, cassé, je me mets en branle. Avec de tous petits pas, je ne peux pas faire autrement. Je marche. Un pas de grand-mère à la fois. Et je remonte la falaise. Je trouve des fruits… sensation indescriptible que le corps qui retrouve de l’eau et du sucre après 4 jours de manque ! Et puis j’aperçois une maison.

Un homme s’approche. Avant même que je puisse lui expliquer mon histoire, il me prend dans ses bras et prie Jésus. Pour le remercier de faire que nos chemins se croisent et pour me donner la force d’avancer, encore, et de retrouver les miens. Il s’appelle Moïse. Sa femme, Rachel, me sert un café sucré, du riz, des légumes. Je n’ai pas de mots pour expliquer cette sensation de totale plénitude, de joie profonde qui découlent de ces instants. Ils me lavent, m’habillent, me traitent comme un frère.

Une autre femme, Mana Ati, m’aide à organiser mon évacuation. Elle parle anglais. Elle me prête son téléphone, qui est chargé et a du crédit – ça n’est pas le cas partout sur l’île. Et puis, elle s’excuse : elle doit partir. C’est l’enterrement de sa fille. Je suis abasourdi qu’elle ait pris tant de temps pour prendre soin de moi alors qu’elle est en plein deuil. À partir de ce moment, je décide que cette aventure est un bon accident. Je suis extrêmement touché par toute cette solidarité dont je bénéficie et que j’estime ne pas franchement mérité.

Raconter la solidarité

Dès le premier jour à l’hôpital, j’écris. Avec le pouce gauche sur mon téléphone. Quarante pages. Je les mets en PDF et les poste sur Facebook. Ce récit a un succès fou : il est commenté, liké, reposté. Et un jour, une grand-mère australienne m’écrit : “Si dans un an, votre livre n’est pas publié, je viens vous botter les fesses au Timor. Je veux pouvoir l’offrir, sous forme de livre, à mes copines.” Dès lors, je ne pouvais que m’activer pour trouver une maison d’édition !

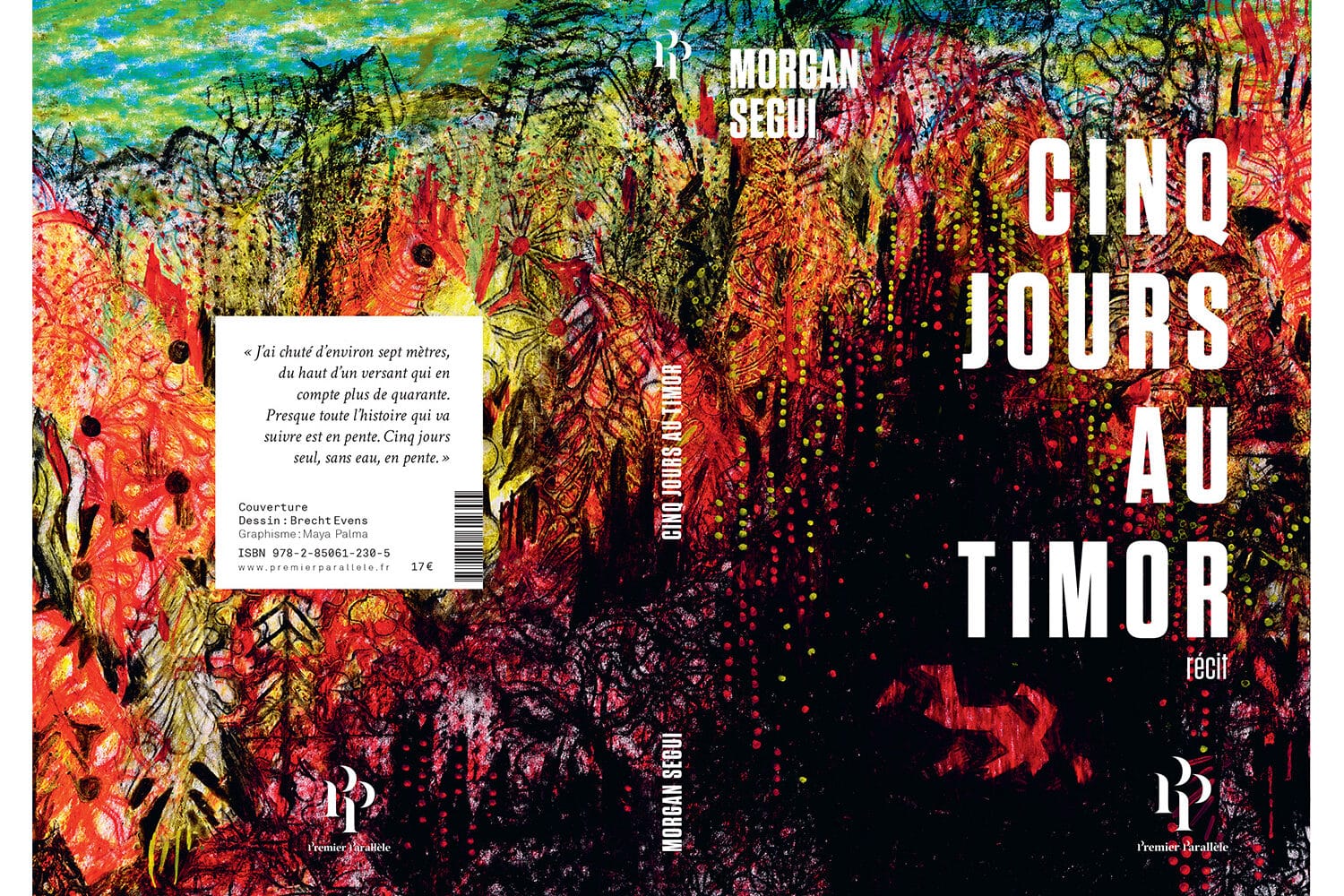

J’ai fini par trouver une maison d’édition magnifique, Premier Parallèle, à Paris. Aujourd’hui, ce livre existe. Il raconte un homme amoureux de la nature, des rencontres et de la vie. Un homme bouleversé par la solidarité, l’humanité de ses semblables.

Le corps blessé

Être blessé provoque une économie de moyens absolue. Quelle distance puis-je faire ? Dix, vingt mètres. OK. Ensuite, c’est repos. Tout devient un calcul de survie.

Mais il y a quelque chose d’étonnamment joyeux, selon moi, dans cette expérience : on retourne à l’état de mammifère. On sent tout. Les plantes, les mouvements, les ombres. On redevient un corps simple, fragile, vivant. Ce corps, expérience universelle de la grande famille humaine.

La soif

La soif, c’est l’indicible. Le vide. Le néant qui commence à vous grignoter. Ce n’est pas une douleur. C’est pire. C’est la mort qui arrive doucement.

Je n’ai jamais réussi à la raconter. Même en écrivant, je n’ai pas réussi à trouver les mots qui fassent comprendre cette sensation terrible. À force de déshydratation, on ne peut plus fermer les mains, plier les coudes, bouger les genoux. Décoller ma langue de mon palais, c’était comme arracher un pansement.

Quand enfin j’ai retrouvé de l’eau et du sucre – sous forme d’un fruit – mon corps a repris forme. Mes lèvres, ma langue, mon palais… Tout s’est regonflé. C’était une fête. Une fête multicolore. Un moment suspendu.

La solidarité

J’ai été sauvé par des gens qui ne me devaient rien. Des inconnus. Dans un coin perdu du monde. Et j’ai compris que quand on a de quoi manger et boire, on se doit d’être solidaire, auprès de tout humain sans exception. Quelle que soit la religion de la personne en face. Sa couleur. Sa culture. On “ramasse” tout le monde. On discute avec tout le monde. Il le faut ! Sur cette petite planète, nous devons trouver des moyens communs de vivre ensemble. Et pour cela, il faut qu’on se parle.

Et puis il faut partager, partager, partager. Devenir copain, en partageant son pain. Donnons ! Ne serait-ce que parce qu’on va mourir un jour ! Si on a un peu de rab, autant le filer. Ça rend heureux. Et c’est élégant.

Le mot de la fin

Cette aventure a ravivé en moi un amour profond de la vie, des rencontres, des discussions ; la joie simple d’être là, encore vivant, dans ce monde qui, même dans sa rudesse, peut être d’une incroyable beauté.

Et si vous voulez lire mon livre, “Cinq jours au Timor”, commandez-le à votre libraire ; vous pouvez aussi, d’ailleurs, utiliser le site Place des Libraires, qui permet de trouver un libraire indépendant près de chez vous avec le livre en stock. Rien de tel que de faire vivre les commerçants locaux et d’explorer autour de chez vous !”